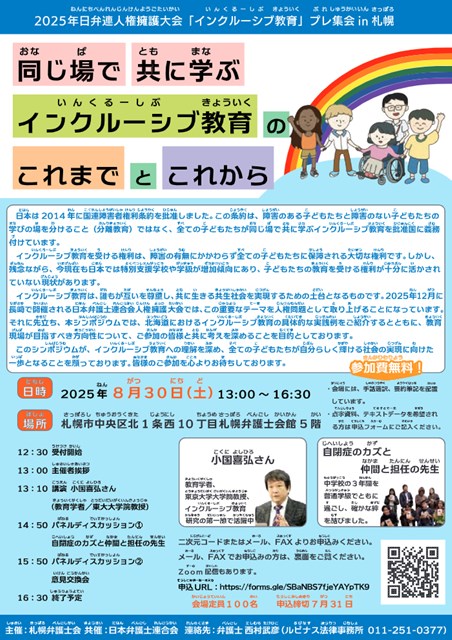

- インクルーシブ教育は、日本や世界でどんな経緯をたどって、どんな特徴と課題があるのか?

- 子どもに必要な体験とは?

- 医学モデルと社会モデルとは?学校教育法での定義とは?

- 共に学んできた友達、先生はどう感じて、どう変わったか?

集会に参加して、このような事を学ぶことができました。

前半 インクルーシブ教育研究者 小国喜弘さんの講演

同じ場で共に学ぶインクルーシブ教育。日本や世界ではどんな経緯をたどって、どんな特徴と課題があるのか、何を目指していくのかを、東京大学大学院教授 小国喜弘さんの講演から学びました。

国際法で、障がいのある人はすべての人々と同じ権利を持っています。その原体験として、すべての子が同じ教室で一緒に学ぶことがインクルーシブ教育。

子どもに必要な体験とは

学力一辺倒ではなく、同級生から有形無形の刺激を受けたり、自尊感情や、他者に頼り、他者を助ける力を養うこと。これは、わが娘が普通学級で過ごす日々でも実感していることです。

近年、〇歳時健診などで「ちがい」を発見された子どもが早期から療育を受け、特別支援学校等に進む正との数が、10年間で1.9倍に増えています。

医学モデルと社会モデルとは?学校教育法での定義とは?

学校教育法では、「その子の欠点の克服」と考える医学モデルに基づいて定義され、「社会にあるバリアを取り除く」社会モデル、人権モデルの考え方は入っていません。

医学モデルと社会モデルは、自立の定義も異なっていて、医学モデルは経済・身辺的自立が強調され依存先が集中する、社会モデルは依存先を増やすことが自立とされています。

「能力獲得の場から、ともに生きることを学ぶ社会改革の起点へ」

何ができる、できないではなく、頼り、頼られ、生きていることの価値を全身で感じていく。娘にもそんな原体験を積みかさねてほしいと思います。

後半 パネルディスカッション 自閉症のカズと仲間と担任の先生

旭川市の中学校で共に学んで過ごしてきた、カズさんの同級生と担任の先生が登壇されて、幼少期のこと、分かれて過ごした小学校時代、中学校3年間での本人と周りの変化、その後の関係性についての語りを聞かせて頂きました。

共に学んできた友達、先生はどう感じて、どう変わったか?

とても感銘を受けたのは、カズさんの同級生も、担任の先生も、課題の当事者として憤りを感じ、それを行動に移してきたことです。

「カズが高校に行けないのはおかしい」

「1人の人間として関わる前に決めつける他の先生方はどうかしている」

カズさんの存在があることで、「これはおかしい」と感じた周囲の方が、家族だけに抱え込ませずに一緒に戦っている。そんな信頼関係を築かれていることに、ただ事ではない希望を感じました。

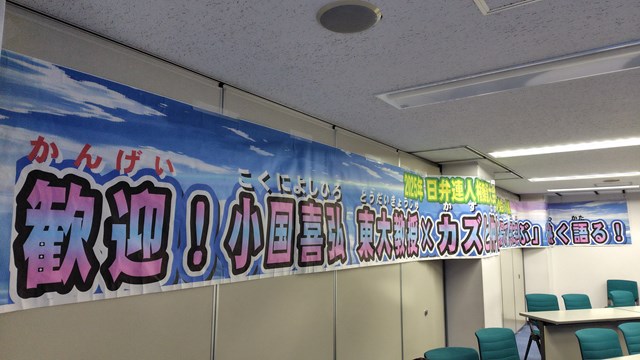

長さ11メートルを超える横断幕は、カズさんの担任の先生の力作です。

おわりに

障がいのあるわが子が普通学級でみんなと学び、毎日を楽しく過ごすこと。

その姿を思い描いて、これまで学校とのやりとりや家庭での実践を重ねてきたつもりでした。

娘1人が良い環境に恵まれて満足していても、差別や分離に苦しんでいる方の今や将来が良くなるわけではありません。

旭川での周りも当事者となり戦う姿を見て、自分の地域でも、娘の同級生や先生の声に耳を傾け、障がいがあってもなくても誰もが生きやすい社会になるよう、つながりを深めていきたいと思います。