ダウン症の娘は、小学校1年生を特別支援学級、2年生で普通学級へ転籍し、3年生の秋を迎えたところです。

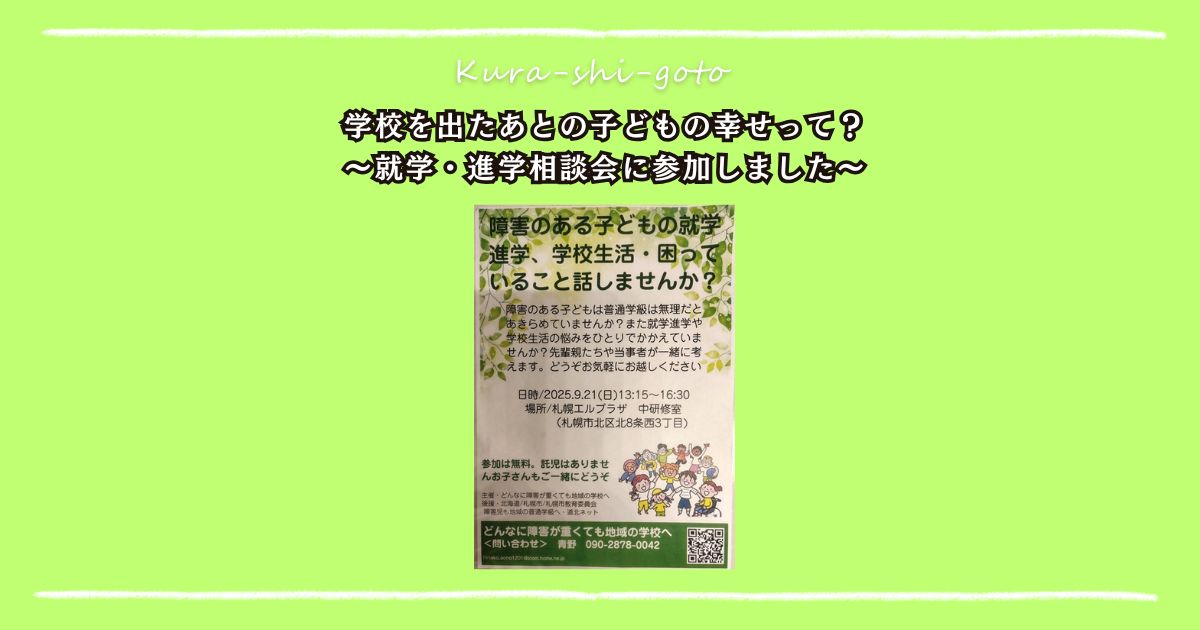

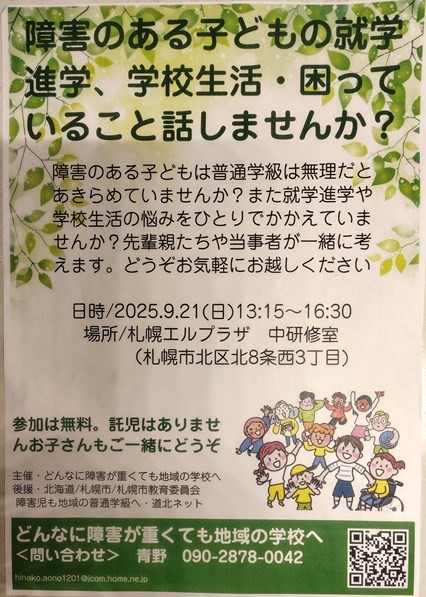

転籍を考える際に会員となって以来お世話になっている「どんなに障害が重くても地域の学校へ」が毎年主催する就学・進学相談会。今年は、職場で転籍について迷っている同僚の方を誘って参加しました。

北海道新聞2025年9月22日に掲載されました。

普通学級でともに学んできた当事者、保護者、教員が経験を共有しました

参加者お一人ずつが、ご自身の経験や思いを共有しました。

- 学校を出たところでの子どもの幸せにつなげるために、何が必要?

- 守られた場所にいるのがいいのか、子どもの伸びしろ・可能性を信じて何ができるのか?

- 共に学んだわが子は、卒業し社会に出てからのギャップがないと感じる

ひとりの参加者からはこんなお悩みが…。

心臓疾患があり、幼少期から「こんな子はじめて」と言われ続けて。

スムーズに学校生活を送ってほしくて、今は支援学級にいる。

授業の4/5は普通学級に交流に行っているが、支援級の自立活動時間や人間関係が気に入っていて、どう進めたらいいかと考えている。

他の参加者からはこのようなフィードバックがありました。

- 子どもが今所属しているところ、立場から、別の場所に行っているから、お互いに違和感が生まれそう

- 同じ場所に入ってしまえば、子ども同士の手の出し方、目線や対応も変わってくる

- 普通学級の先生の意識も、「お客様」だったのが「クラスの一員」と扱いが変わる

- 本人の意識も変わる。学年があがれば、これができる、できないの判断ができ、周りに伝えられる

幼少期から地域の学校で学んできた当事者でもあり、団体の共同代表でもあるFさんは、このように語っていました。

大人からの扱われ方で、「自分は他の子と違うんだ」と感じ、対人関係がぎこちなくなることがあった。

早めに同世代の中に埋もれて、関係を深めることは大事。

決めること。ぶれないこと。

支援学級から普通学級への転籍は、特別な判定を受けることは必要ありません。(札幌市教委の例)

わが子の場合も、特別なことはせずに転籍をしました。

秋の教育相談で「普通学級へ転籍したい」と伝え、冬休みに学校の校長先生、学年主任、担任、コーディネーターさんで組織される進路相談委員会との面談があり、団体から教えて頂いた事例や本からの引用や法令をまとめた資料を提出しました。その後、市教委との面談で、「支援学級が適する」という通知がありましたが、心配事を一つずつ話しあい、決めたことをぶれずに貫いたところ、「普通学級へ進級」との通知が届き、決まりました。

また、参加者の方のご経験では、高校進学の際に中学校からは、障害程度の重い養護学校を進められたが、本人と学校を見て回り、「公共交通でここに行きたい」と本人の希望があり、結果そこに進むことになったそうです。

大切なことは

「本人はどうしたいのか?」

「決めること、ぶれないこと。」

どんな道を選んだとしても、登るべき山や課題はやってきます。

人に頼ったり、頼られたりを繰り返し、一人の課題をみんなの課題として乗り越えて、決めたことを「正解」にしていきたいと思います。