目次

通常級へ転籍し、1年を過ごしました

ダウン症の娘は、小学校3年生になりました。支援学級から転籍をして、通常級で過ごした1年間での気づきと、積みかさねたことについてお伝えします。

- 安全に過ごせるの?

- お勉強についていけるの?

- 放課後や長期休みをどう過ごす?

- 学校への親の付き添いは?

- お友だち関係は?

このような疑問を持つ方にオススメの記事です。

(札幌市の市民団体『どんなに障害が重くても地域の学校へ』2025年5月会報紙に掲載)

安全に過ごせるの?

大きな事故やケガなくすごせました。

多くの大人の目がある支援学級から、担任の先生だけの通常級へと移り、安全面が一番の心配ごとでした。

体育や図工など、サポートが必要な授業の際には、補助の先生が入ってくれることがありました。教室をぬけ出す、一人で鉄棒にぶら下がるなど、ヒヤリとしたことは数回ありました。そのつど担任の先生と連絡しあい、「鉄棒は大人といっしょの時にしようね。」など、くり返し本人に伝え、危険な状況を減らしていきました。

お勉強についていけるの?

みんなと同じ内容の学習に、一部取り組むことができました。

「授業(じゅぎょう)を理解(りかい)できない時間(じかん)をどうすごすか?」 担任の先生にも、親(おや)の私(わたし)にも戸惑い(とまどい)がありました。課題(かだい)に下書き(したが )をして易しく(やさ )したり、個別(こべつ)のプリントに取り組んだりしました。

そのうち、娘ができること、苦手(にがて)なことが何かを、本人もまわりもわかってきました。漢字(かんじ)の書き取り(か と )など、みんなと同じ内容の学習に取り組めることも出てきました。

給食のメニューをチェックするのが日課です。

「ご飯」「味噌汁」「芋」など、読めるようになりました。

続けるってスゴイ!

放課後(ほうかご)や長期(ちょうき)休みをどう過ごす?(す かた)

なるべく障(しょう)がいのある人、ない人が分かれない環境(かんきょう)で過ごしています。

放課後デイサービスの利用(りよう)はひかえめにしています。子どもの自由(じゆう)な時間(じかん)が少(すく)なくなっている現代(げんだい)。本人(ほんにん)が何をするかを考(かんが)えて、「おやつを食(た)べたら、公民館(こうみんかん)に行く(い )から、車(くるま)で送って(おく )下さい(くだ )。」などと言います。

娘の望(のぞ)みに応(おう)じることは簡単(かんたん)ではないですが、小さなうちから「自分で決めて(き )行動(こうどう)する力(ちから)」を養う(やしな )ことが大切(たいせつ)だと思っています。

学校への親の付き添いは?

授業(じゅぎょう)の付き添いはしていません。

遠足(えんそく)で体力面(たいりょくめん)の心配があったので、相談(そうだん)して目的地(もくてきち)の近くまで送迎(そうげい)をしました。

普段(ふだん)の授業(じゅぎょう)での付き添いはしないので、学校(がっこう)での様子(ようす)がわからない、という状況(じょうきょう)でした。そこで、地域(ちいき)の一員(いちいん)として図書(としょ)ボランティアやスケート指導員(しどういん)として学校に出向(でむ)き、子ども(こ )達(たち)を見守り(みまも )ながら様子を知り、学校との関わり(かか )を持つ(も )ようにしました。

他の子と区別なく、学校や地域の人の見守りの中で過ごしました。校長先生がスケート靴のひも結びをしてくれたことも。

スケートシーズンを終える頃には支えなしでリンクを1周できるようになりました。

お友だち関係は?

時間(じかん)をかけて築いて(きず )います。(つ そ )

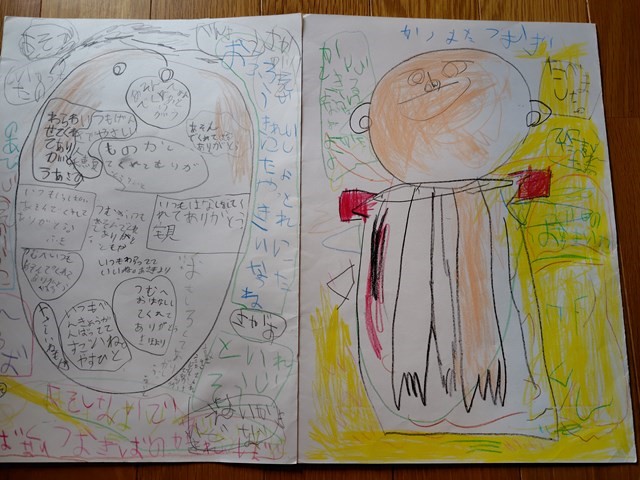

授業でクラスメイトが寄せ書き(よ が )をくれました。「いつもべんきょうがんばっててすごいね」「いつも元気(げんき)な声(こえ)だね」「わらわせてくれてありがとう」と、たくさんのメッセージ。学校(がっこう)でトラブルがおきた時も、クラスメイトが教(おし)えてくれることがあります。時間をかけて、集団(しゅうだん)の中(なか)での関係(かんけい)を築いてほしいと思います。

自画像(じがぞう)のまわりに寄せ書(よ が)きされた、友達からのメッセージ。娘が学校でも自分らしく過(す)ごせている様子(ようす)がわかりました。

おわりに

毎日(まいにち)楽しく(たの )、事故(じこ)やケガなく学校に通(かよ)ってくれています。日々(ひび)起きることに対応(たいおう)してくださった学校に、感謝(かんしゃ)の一年間(いちねんかん)でした。障がいのある子がみんなと混じることで、モヤモヤはつきないものですが、考えるチャンスを与えてもらったと捉(とら)えて、次の1年も娘の歩(あゆ)みを見守(みまも)っていけたらと思います。